NEWS No.42(2025年度)

水稲農家の作業分散に貢献「水稲初冬播種技術」の研究

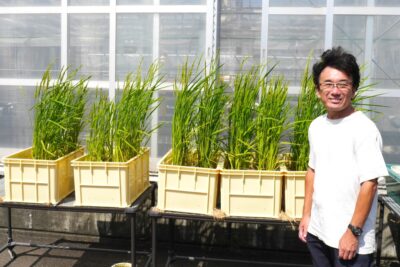

本学循環農学類の林怜史准教授(栽培学研究室)は、他大学や道内農家とともに「水稲初冬播種」の技術に注目して研究・実証実験に取り組んでいます。この技術が確立されれば、積雪寒冷地における春の過密な農作業を劇的に軽減し、労働力を分散させることで、稲作の規模拡大を可能にします。日本の食料安全保障にも貢献するこの挑戦について、林准教授にお話を伺いました。

――林怜史先生の研究テーマを教えてください

京都府出身ですが、東京大学・大学院修了後、2008年から農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター(農研機構北農研)に所属して、2024年より本学循環農学類にて研究を進めています。そのため、北海道での研究歴は長くなりました。「栽培管理に対する作物の反応を知ることで、持続可能な栽培技術を作る」を研究テーマに据えています。作物の中では、水稲、タマネギ、スイートコーン、バレイショを研究対象としています。最近では、稲作の大幅な作業分散を実現可能な「水稲初冬播種技術」に注目して研究を進めています。

――「水稲初冬播種技術」とは、どのような技術なのか教えてください

初冬に畑に水稲のタネを直播きし、雪の下で越冬させ、春に発芽・苗立ちさせる新たな栽培方法です。この技術は、大規模化が進むと大きな問題となる春の労働ピークを軽減し、高齢化や人手不足が進む農業に貢献するとして注目されています。秋から初冬にかけて、雪が降る前に水稲の種子を畑に直播きすることにより、春の作業集中を避け、農作業の分散化の実現を目指しています。分散化が進むことにより、花卉や野菜など高収益の作目を栽培することも可能となり、農家の収入安定化にも寄与します。

――どのように研究を進めているのでしょうか

前職の農研機構北農研時代から、岩手大学が主導する水稲初冬播種のプロジェクトに参画しています。ただ、東北地方と北海道とでは気候も栽培品種も異なるため、北海道の環境に最適化した技術を確立する必要があります。現在の課題は越冬後の発芽率の向上です。道内では発芽率が1割程度と東北地方と比べて低く、種子コーティングや土壌の鎮圧などの技術を確立し、種子の出芽率を高める必要があります。また、地域に応じて最適な播種時期を探る必要があります。道内でも水稲初冬播種技術に興味を示してくれる農家が増えてきたことや、ゼミの卒業生が道内各地にいて協力を申し出てくれていることから、各地で実証実験や研究を進めていく予定です。

――この技術が社会実装された場合の可能性について

日本の水稲栽培は、農家の急激な減少と高齢化という深刻な課題に直面しています。そのため、経営規模を拡大していくことが不可欠ですが、水稲栽培は春の短期間に作業が集中するため容易ではありません。水稲初冬播種技術が確立すれば、積雪地や寒冷地において雪解け後の短い春に集中する作業を大幅に軽減することができるため、限られた労働力を分散して規模拡大を図ることが可能となります。寒冷地はとくに積雪の関係から雪解け後の短期間に播種や移植を行う必要があり、負担が大きいことから、波及効果はとても大きいと考えています。

――今後の抱負や展望などについてお聞かせください。

水稲初冬播種技術は、規模拡大により経営の安定化が期待されます。大学での研究ベースだけではなく、企業を巻き込んだ共同研究を進めたり、道内各地域の農家と実証実験をさらに進めていきたいと考えています。

この技術を確立することにより、コメの安定的な生産を維持することが可能となり、ひいては、食料安全保障と食料の安定供給に貢献していきたいと考えています。

そして、酪農学園大学では、こんな未来につながる水稲研究が行われており、学生もその最前線で学ぶことができるということを、もっと広く知ってもらいたいと願っています。

【関連】

◇循環農学類 林 怜史 准教授(栽培学研究室)

https://www.rakuno.ac.jp/teacher/32445.html

◇フィールド教育研究センター(FEDREC)

https://www.rakuno.ac.jp/outline/facility/farm.html

次の記事

希望寮の学生と本学教職員が文京台地区夏期防犯パトロールを実施

2025.08.08

前の記事

農や命を「体験」から学ぶ ― 1年生の健土健民入門実習を実施 ―

2025.07.31