教員・研究室情報

| 取得学位 |

|

|---|---|

| 研究室・ユニット名 | 昆虫生理生態学 |

| 研究テーマ | 昆虫の環境適応に関する生理学的・生態学的研究 |

| 研究キーワード |

昆虫

環境適応

昆虫ホルモン

生物多様性

環境保全

|

| 教育・研究への取り組み |

主に昆虫を対象として、彼らが生存に不適切な環境をどのように予測・適応しているのか、そのしくみの解明を目指し研究しています。また、昆虫ホルモンの一つである幼若ホルモンの多様性についても研究しています。これらの研究を通して、生物多様性や環境保全の問題に取り組もうと考えています。 |

| 関連記事 |

受験生へのメッセージ

実習・実験・演習を多く取り入れた実践的な学びを通して、自然豊かな北海道で私たちと一緒に自然と調和・共生する社会の実現を目指しませんか。

研究シーズ

| 研究キーワード |

昆虫生理学幼若ホルモン季節適応

|

|---|---|

| 研究テーマ | 昆虫の幼若ホルモンの多様性および季節適応に関する研究 |

| 研究の概要・特徴 |

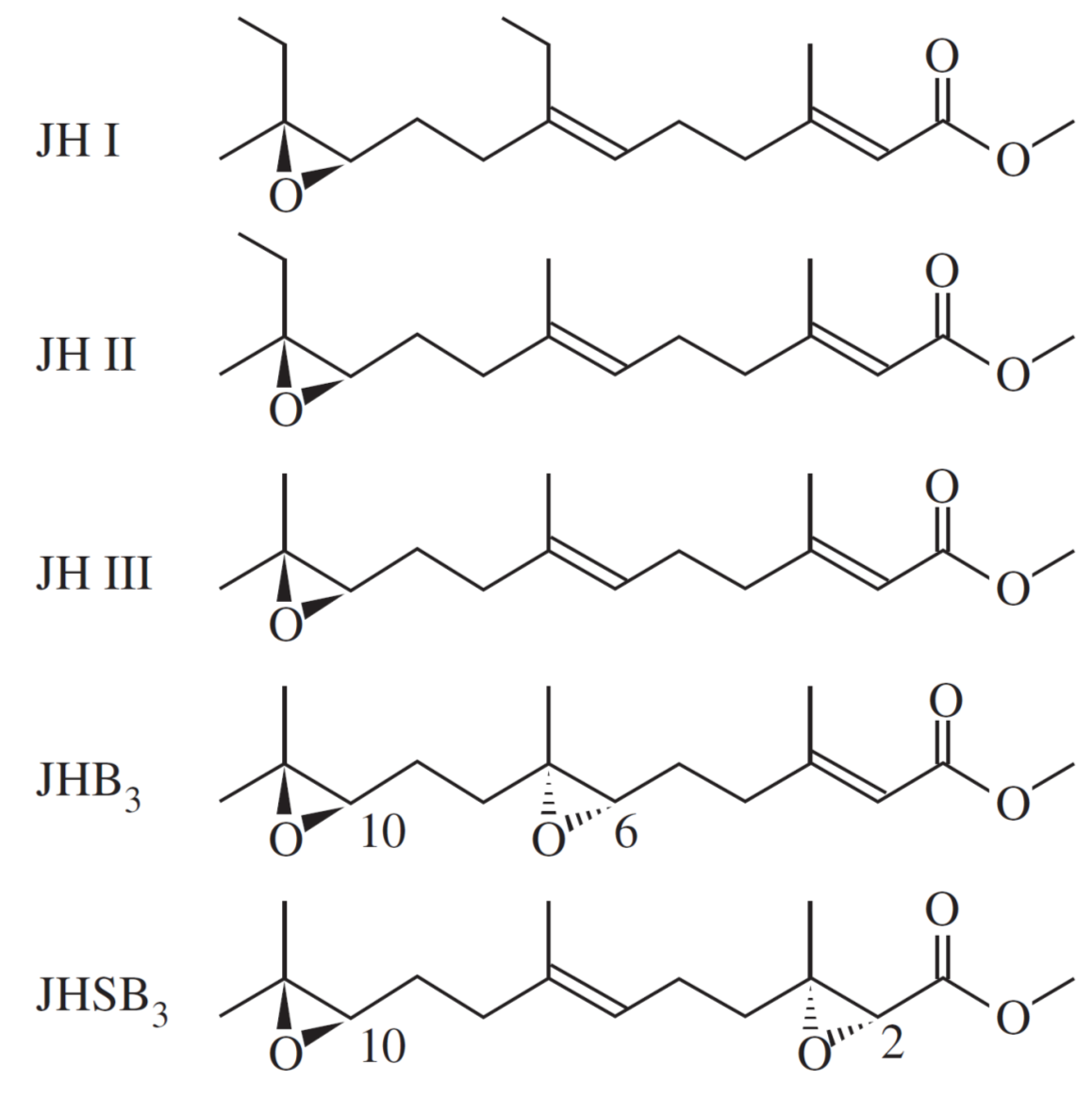

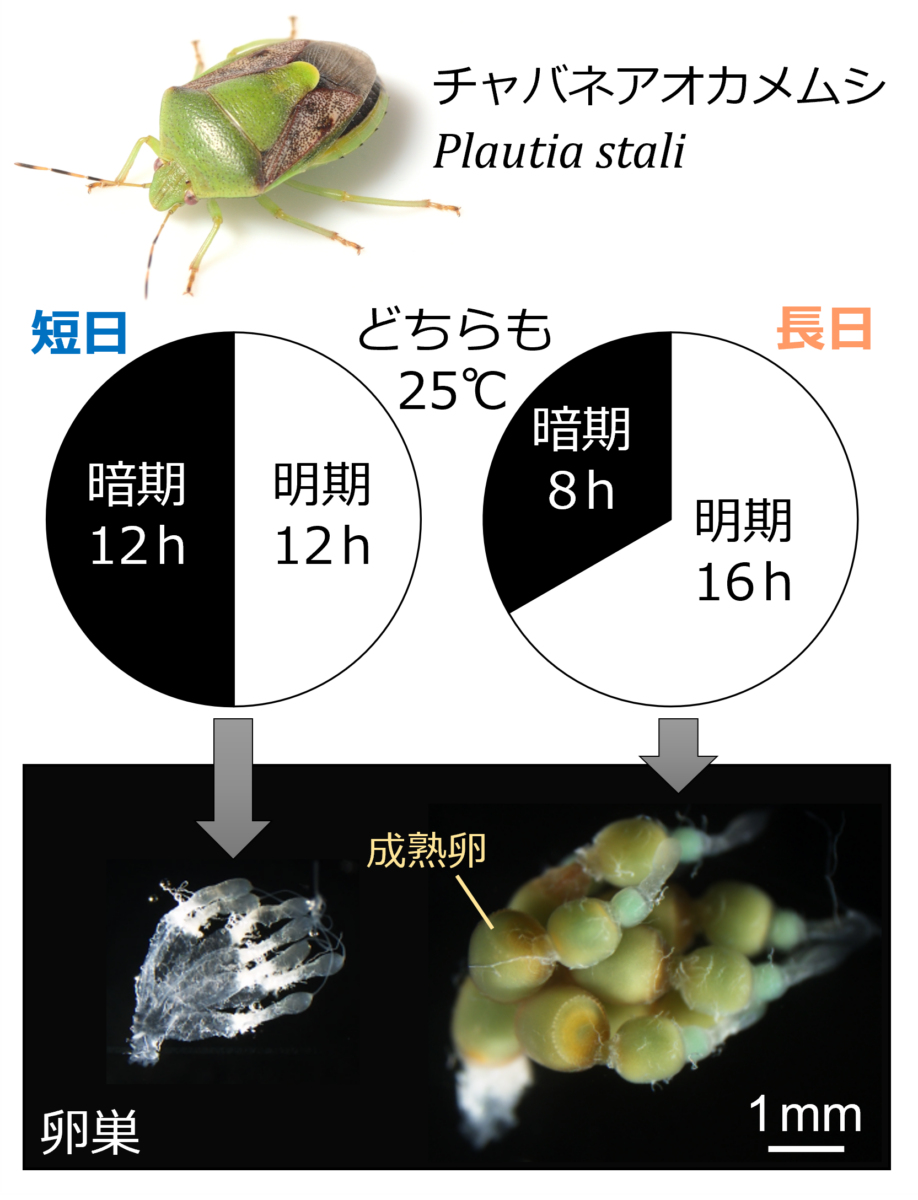

昆虫の幼若ホルモンは脱皮・変態、生殖、休眠など、さまざまな昆虫の生命現象に関わっている重要なホルモンです。幼若ホルモンはセスキテルペノイド骨格を有し、これまでに10種類ほど報告されており、ある程度分類群ごとに構造が異なります。例えば、JH 0, I, IIで、JHB3は高等ハエ目昆虫で、JH IIIは多くの昆虫で、JHSB3はカメムシ亜目昆虫で発見されています。私はその構造の多様性に興味を持ち、現在は特にカメムシ類の幼若ホルモンについて研究を行っています。また、昆虫が冬などの生存に不適切な環境を予測し適応するしくみについて研究を行っています。特に、季節適応の手段として多くの昆虫がもっている光周性(生物が日長や夜長に反応する性質)に興味があります。多くの昆虫は光周性によって発育や生殖を停止する休眠とよばれる特殊な生理状態に入り、冬などの不適切な季節をやり過ごします。 |

| 産業界等への アピールポイント (用途・応用例等) |

昆虫特有のホルモンであり、昆虫の分類群ごとに構造の異なる幼若ホルモンに標的とすることで、環境負荷の低い農薬の開発が期待されます。 |

| SDGs |

|