教員・研究室情報

| 取得学位 |

|

|---|---|

| 研究室・ユニット名 | 保全生物学 |

| 研究テーマ |

野生動物と自然環境の相互関係を科学する<br /> |

| 研究キーワード |

生物多様性

保全

景観生態

フィールドワーク

GIS

ドローン

|

| 教育・研究への取り組み |

フィールドワークをメインとして、GIS・ドローンなどの技術やDNA分析も活用しながら、普段は見ることができない野生動物の生態や種間の相互関係を科学的に明らかにしています。「人と野生動物の共生」を目指して、野生動物の住む世界を知ることから始めています。 |

受験生へのメッセージ

人が野生動物とよりよい関係を築くためには、まず人が野生動物を深く理解することが必要です。今わかっている知識を勉強するだけでなく、実学教育研究を通して、自ら調べる技術を学び、今わかっていない野生動物に関する知見を得るための能力を身につけましょう。

研究シーズ

| 研究キーワード |

野生動物景観の連続性GIS

|

|---|---|

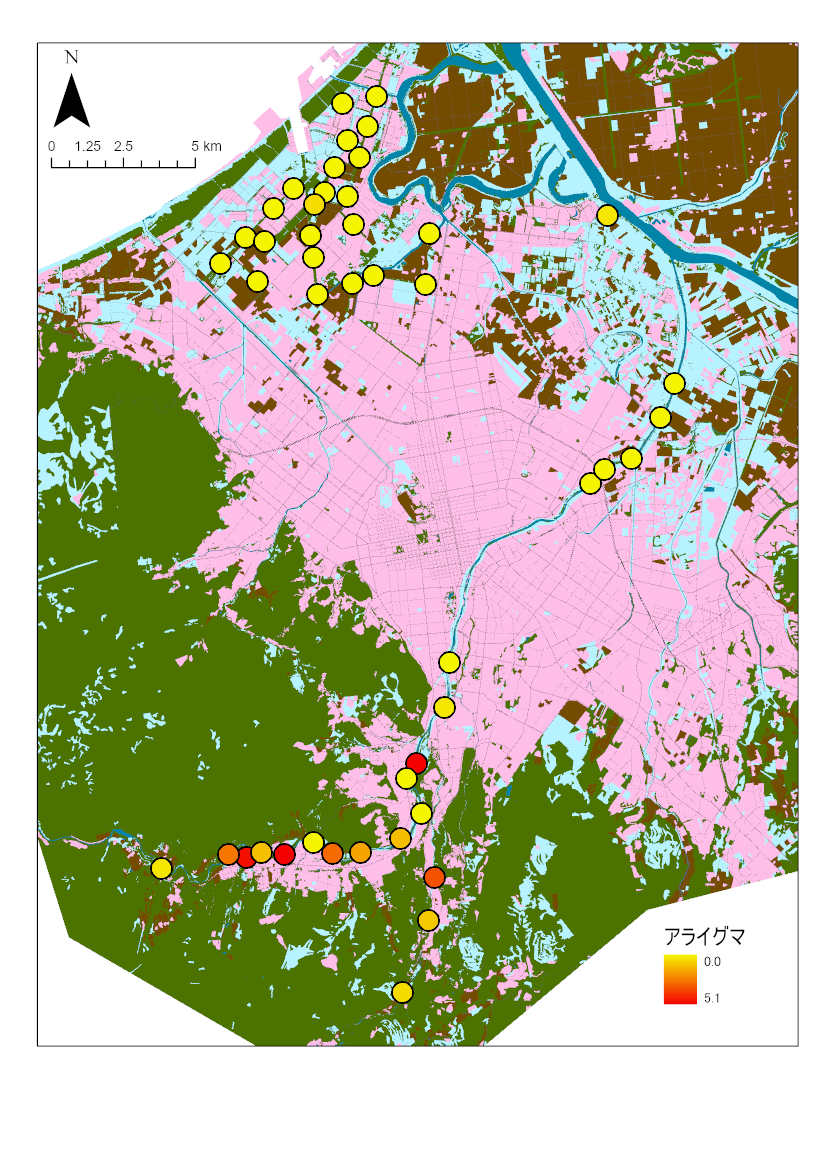

| 研究テーマ | どのような景観において野生動物が生息・出没するのか? |

| 研究の概要・特徴 |

都市生態系に存在する河畔林や防風林などの緑地は、陸域に生息する野生動物にとり移動経路や食物供給、休息の場といった生息域として機能しており、保全の対象となる環境である。一方、それと同時に都市生態系内の緑地は野生動物による市街地や農地といった人間の生活域への出没や野生動物との接触、精神的被害、交通事故(ロードキル)、農林業被害などの人間社会と野生動物の軋轢の場となることも指摘されている。このように、都市生態系内に存在する緑地は生物多様性にとり重要な場である一方、人間社会との軋轢が発生する場でもあり、保全と軋轢のトレードオフの関係が常に存在する環境であるため適切な管理が求められている。 |

| 産業界等への アピールポイント (用途・応用例等) |

野生動物と人間社会の共生・啓蒙普及 |

| SDGs |

|