教員・研究室情報

| 取得学位 |

|

|---|---|

| 研究室・ユニット名 | 栄養教育学 |

| 研究テーマ | 行動科学理論に基づく栄養教育、食行動変容の促しに関する研究 |

| 研究キーワード |

管理栄養士

栄養教育

行動科学

食習慣

食行動

健康の維持・増進

|

| 教育・研究への取り組み |

食の選択は栄養素の欠乏と過剰の両極性を合わせ持ち、健康の維持や疾病のリスクへと影響を及ぼします。健康情報に溢れ、容易に食を手に入れることができる現代の食環境において食の選択は複雑で多様であります。本研究室では、食選択の決定を支援するための方法論を検討し、行動科学を用いてヒトの食行動がどのように変容するかを研究テーマとして、動機づけやスキルを高めるための栄養教育研究に取り組んでいます。 |

| 関連記事 | |

| 研究室探訪 |

受験生へのメッセージ

新型コロナの影響で「おうちごはん」の機会が多くなりました。毎日の食事を楽しみな場面にしたいものです。美味しくて健康的な食事とはどのような栄養のバランスを指すのでしょうか。これらは「栄養学」という学問で説明することができます。野菜の色はどんな栄養があるの?健康的に痩せるためには何を食べるとよい?管理栄養士として栄養カウンセリングを取り入れるには?栄養学はおもしろい!酪農学園大学で一緒に学びませんか。

研究シーズ

| 研究キーワード |

血糖スパイクの抑制予防医療食育

|

|---|---|

| 研究テーマ | 健康の増進に繋がる食行動の検証と健康を支える食育活動 |

| 研究の概要・特徴 |

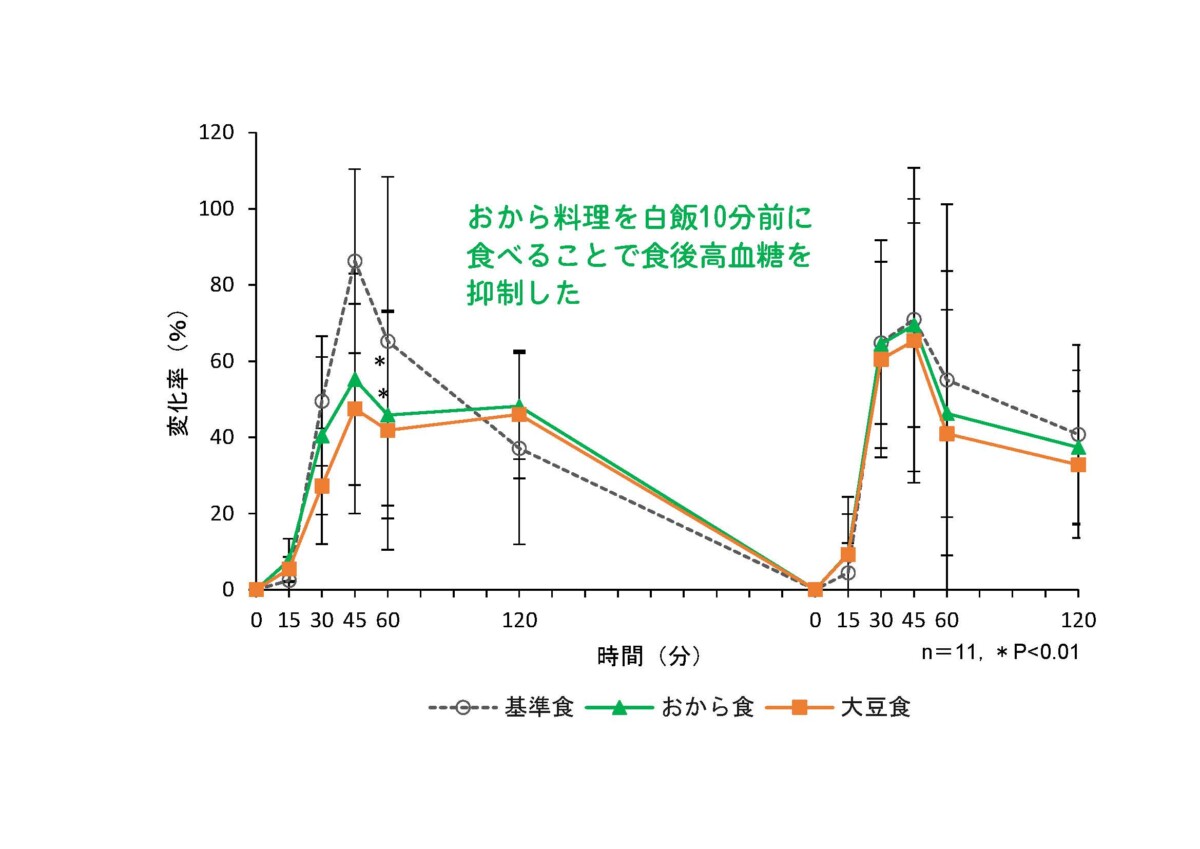

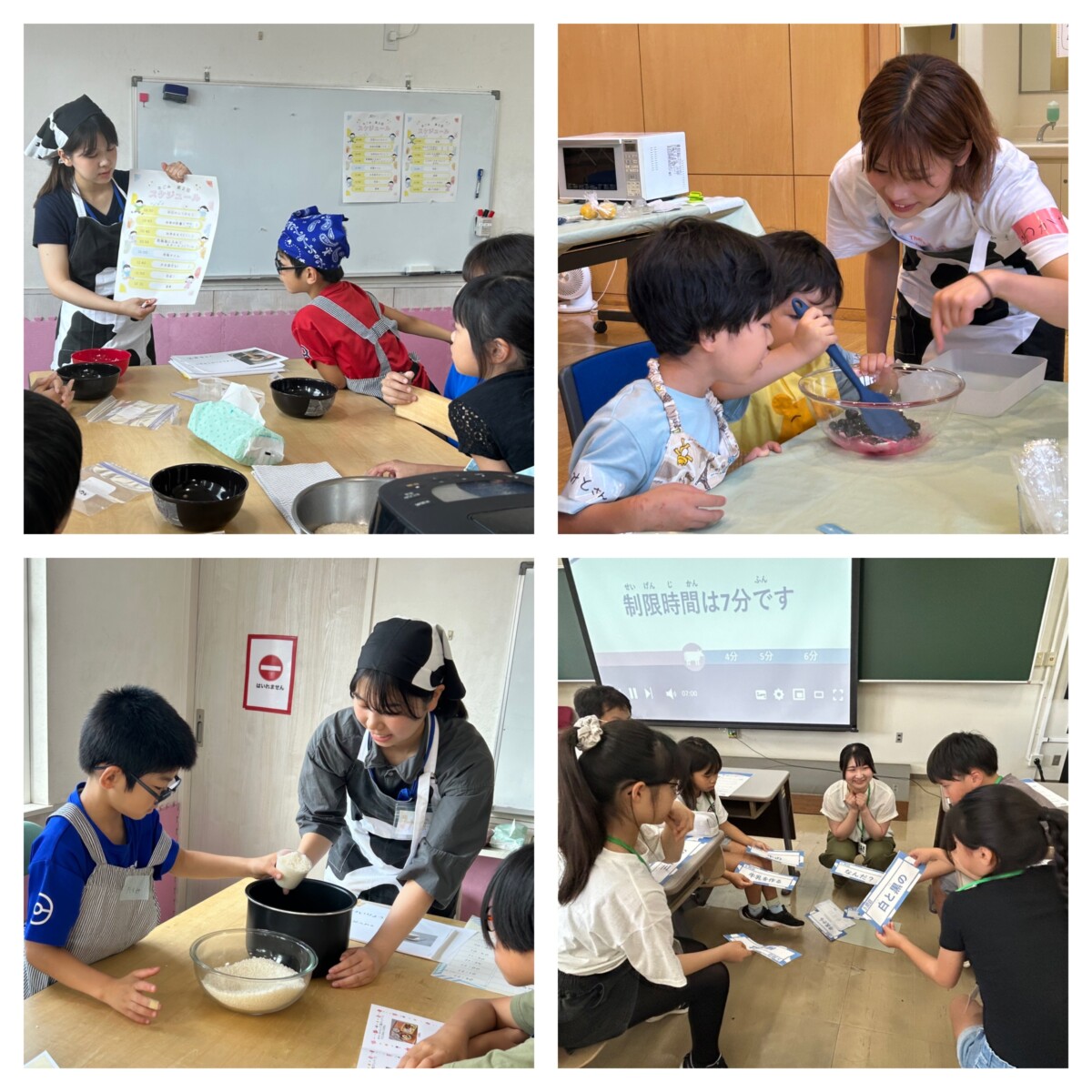

ベジファースト等、食べる順番によって食後高血糖を抑制する食べ方は広く浸透してきました。本研究室では、日常の料理によって無理なく食後高血糖を抑えることができないかを検討しています。図1.はおから料理を食前に食べることによる食後血糖抑制効果を検証したものですが、食前に摂取するおから料理の量は小鉢1杯です。健康的な食べ方を継続するためにも、日常の食生活に組み込むことができる条件設定を心掛けた研究をしております。また、健康を増進するためには、子どもの頃からの食育が重要と考え、管理栄養士コースの学生とともに食育活動を継続しています。 |

| 産業界等への アピールポイント (用途・応用例等) |

これまでの食育活動から、食育は成功体験を積む場面が多いことが判りました。現在、障がい児を対象にスモールステップ式を用いた調理実習によって成功体験の場面を増やし自己効力感を高める食育プログラムを実施しております。 |

| SDGs |

|